토종텃밭 이야기

안전한 밥상을 꿈꾸다

글 김미숙 운영위원

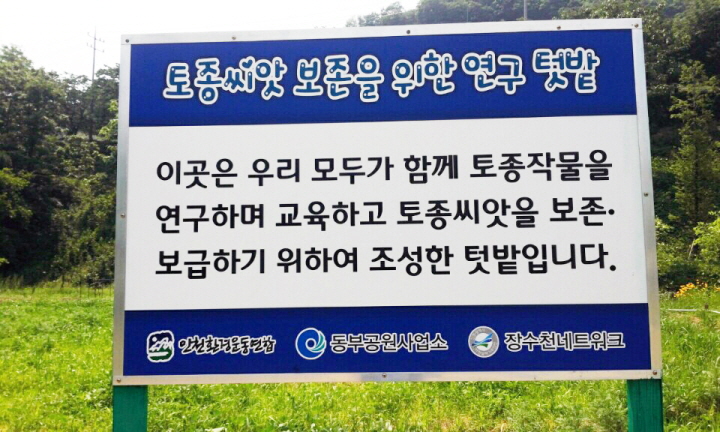

인천대공원에 토종작물이 자라고 있는 것을 아시나요? 인천대공원에는 인천환경운동연합이 가꾸는 숲이 있고요, 그 중 햇볕이 잘 드는 한 가운데 ‘토종씨앗 보존을 위한 연구 텃밭’이 자리하고 있답니다.

2008년 이른바 광우병 파동으로 불 지펴진 안전한 먹거리에 대한 도시민의 요구는, 믿을 수 있는 방법으로 길러진 식재료로 차려진 밥상을 꿈꾸게 했죠. 채소만이라도 직접 길러보자는 도시인들에 의해 도시텃밭 가꾸기 운동이 시작된 지 한참 되었습니다. 한국인의 핏 속에 잠자고 있던 경작본능이 일깨워지고 손바닥만한 흙을 담을 공간만 있어도 씨앗을 뿌리고 모종을 심었습니다.

제대로 키운 채소를 먹을 때 사람도 건강해 진다

그렇게 시작된 관심은 맑은 물, 오염되지 않은 흙에서 서두르지 않고 그야말로 제대로 키운 채소야말로 건강한 작물이고 이렇게 자란 채소를 먹을 때 사람도 건강해 진다라는 평범한 진리에 공감하게 되었지요. 그러다 시중에 많은 채소들이 어떤 경로로 재배되고 수입되는지에 대한 관심은 도시농부들에게 많은 고민거리를 갖게 했답니다. 이른바 관행농법이라고 하는 대단위의 농사법은 국내에서 재배되었건 외국에서 재배되었건 간에 여러 가지 환경문제를 안게 된다는 것이지요.

농부들에게는 귀신보다 무섭다고 하는, 풀과 작물의 씨름에서 이기기 위해 일 년에도 몇 차례씩 뿌려지는 제초제는 점점 독해지고, 짧은 기간에 한 번이라도 더 재배하여 수확하려면 화학비료에 의존하기가 십상입니다. 작물을 제외한 나머지 공간은 풀을 잡기 위해 여지없이 검정비닐로 뒤덮어 흙 속의 생물들은 호흡이 곤란해지고, 흙 속에서 작물과 공생하던 여러 미생물도 살기 힘들어집니다. 유익한 미생물이 사라지면 작물은 약해지고 쉽게 병충해에 걸리게 됩니다.

하나가 병에 들거나 벌레가 먹으면 삽시간에 퍼져 버리게 되어 농사를 망치게 됩니다. 이럴 때 빠르고 쉽게 병충해를 잡기 위해서 화학농약을 사용하게 되는데요, 벌레들도 내성을 갖게 되어 같은 약을 여러 번 사용하면 효과가 떨어집니다. 알고 보면 농약회사에서는 새로운 제품을 해마다 새로 출시한답니다. 올해 썼던 농약은 이듬해에는 사용하지 말라고 할 정도입니다.

이렇게 제초제, 화학농약, 화학비료, 검정비닐을 사용하여 농사를 짓는 것에 대해 갸우뚱거리던 농부들은 호미질을 하고 삽질을 하면서 더욱 많은 문제에 대해 생각을 하게 되었지요. 이것만 안 하면 안전하고 싱싱한 채소는 먹을 수 있겠지만 과연 그것이 전부일까 하고요. 오늘날의 농업은 석유에너지며 물이며 비용 또한 지속적으로 과다하게 투입하는 구조를 갖게 되었다는 것을 알게 됩니다. 오죽하면 현대인은 ‘채소는 석유로 만들어 졌다’라는 말이 나오게 되었을까요?

흙 속에는 굼벵이와 지렁이, 하늘엔 벌과 등에

밭을 가는 농기계며 비닐을 비롯한 모든 것들, 심지어는 유기농업이라는 이름으로 행해지는 비싸고 과다한 유기물의 지속적인 투입, 많은 양을 생산하기 위한 지하수의 고갈, 토양으로 유입되고 강으로 흘러들어가는 화학비료 등은 즐거운 소비자의 입을 위한 자연의 착취라고 해도 지나치지 않을 지경에 이르렀지요. 그러다보니 생각하는 농부들은 내 가족의 밥상만을 생각하는 데서 벗어나 흙 속에는 굼벵이와 지렁이가 있어야 하고, 공중에는 벌과 등에가 있어야하며, 잘 익은 고추 꼭지를 쪼아 먹는 참새도 있어야 한다는 사실에 고개를 끄덕이게 되었답니다.

벅찬 첫 수확을 마친 농부들은 가장 잘생기고 실한 놈을 골라서 씨앗을 할 요량으로 다음 해를 기다립니다. 3월이 되면 농부들은 머리맡에 씨앗주머니를 놓고 잔다는 말이 있지요. 씨앗 뿌리기를 손꼽아 기다리는 설렘이 매일매일 일기예보를 듣는 습관으로 나타난답니다. 그리고 언 흙이 녹아서 씨앗을 뿌리고 이윽고 싹이 나고 잎이 나더니 꽃이 피고 열매가 열립니다. 작년에 아주 재미지게 농사를 지었던 옥수수도 잊지 않고 심었습니다.

물론 지난해보다 더욱 부지런히 풀도 잡고 거름도 주고 벌레도 일일이 손으로 잡아주었지요. 유기농업이 뭔지 자연농업이 뭔지 태평농법이 뭔지 하여튼 이름은 제 각각 다 달라도 힘들지만 자연의 순환을 따라가며 열심히 배우고 연구하면서 농사를 짓습니다. 은근히 올 농사가 아주 잘 될 것 같은 예감에 머리가 벗겨질 정도로 뜨거운 햇볕도 견디고 비가 오면 밭고랑에 물이 고였는지 쓰러진 작물은 없는지 보살폈습니다. 작물은 주인의 걸음 소리를 들으며 자란다는 말은 그만치 자주 밭에 들러 작물의 상태를 확인하고 돌보라는 뜻이니까요.

그리고 마침내 수확의 계절, 옥수수의 수염이 까맣게 말라 꼬드러졌습니다. 이때가 수확의 적기입니다. 설레는 맘으로 옥수수의 수염을 뜯어내고 껍질을 한 겹 두 겹 벗겨내었습니다. 옥구슬 같은 알들이 나란히 들어앉아 활짝 웃을 줄 알았는데 이게 웬일일까요? 마치 이빨이 빠진 듯 듬성듬성 옥수수가 성글게 들어찼습니다. 그러고 보니 자루의 크기도 작습니다. 이상한 일입니다. 뭔가 실수한 것이 있나 곰곰이 생각해 봐도 맘에 걸리는 일이 없습니다. 농부는 서운하지만 내년을 기약하면서 그 중 제일 실한 놈을 골라 씨앗으로 삼습니다.

다시 1년이 지나 더욱 정성을 기울였지만 다시는 벅찬 수확을 맛보지 못하게 되었습니다. 나중에야 안 사실이지만 대부분 농사를 짓는 이들은 해마다 종자를 새로 구입을 한다고 하였습니다. 그래야 한결같이 좋은 품질을 유지할 수 있고 상품성이 보장된다고 합니다. 왜 그럴까요? 문제는 바로 씨앗에 있었습니다.

-계속