피해자 지원 단체 중심 구술 채록·녹화 작업

“생존자들 떠나도 문제의식 유지하기 위해”

대부분 민간사업… “정부가 지원 역할 해줘야”

“옛날에 당꼬바지 있잖아요? 형사들은 벌써 표가 났어요, 그때는. ‘뭐하러 왔느냐’ 그래서 ‘배에 쓸 물건 좀 사러 왔다’고. 가만히 생각하더니 ‘잠깐 좀 오라’더라고요. 가니까 웬 여관으로 들어가래요. 들어가니까 여섯, 일곱 명인가 와 있더라고요. 그걸로 문을 잠그고 내놓지를 않는 거예요. 자고 나니까 이튿날 아침에 속초역으로 나가자더니 그냥 기차를 타는 거예요. 그러니까 거기 가는 사람들 전부 다 납치예요, 납치.”

일제강제동원피해자지원재단 ‘일제 강제동원 생존 피해자 구술 채록’ 중

1944년 일본 다카시마 탄광에 배치돼 노역했던 강제동원 피해자 손용암(93)씨의 육성 증언이다. 평범한 일상을 살다가 한순간에 탄광으로 끌려간 기막힌 사연이 강제동원 역사의 실상을 선명히 드러낸다.

일제강점기 생존 피해자의 증언을 채록하는 작업이 곳곳에서 진행되고 있다. 피해 당사자의 기억에 아로새겨진 체험을 기록으로 남겨 현재화하려는 노력이다. 벌써 광복 76주년, 생존자들의 기억과 육체가 빠르게 소멸해가는 사정을 감안하면 한시가 급한 일이기도 하다. 채록 작업을 진행 중인 피해자 지원 단체들은 정부가 속히 나서야 한다고 촉구하고 있다.

‘영원히 남는 증언’ 채록 작업 활발

13일 한국일보 취재를 종합하면 일제강제동원피해자지원재단은 올해부터 생존 피해자 구술 채록 사업을 진행하고 있다. 재단으로부터 사업 수행을 의뢰받은 민족문제연구소는 지난 6월 말까지 손용암씨를 포함해 24명의 생존 피해자를 인터뷰했다. 감탄사 하나까지도 빼놓지 않고 피해자 증언을 생생하게 채록하는 것이 원칙이다.

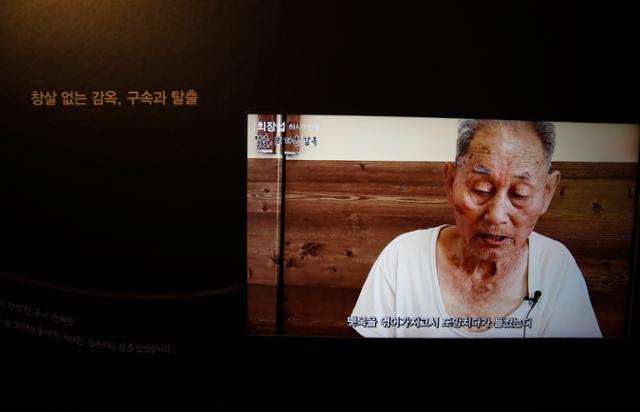

영상 채록 작업도 활발하다. 증언 내용뿐 아니라 구술 당시 감정과 표정까지 재연할 수 있다는 게 영상 채록의 장점이다. 식민지역사박물관은 군함도 유네스코 일본 산업유산 시설 강제동원 피해자 19명의 증언 영상을 소개하는 특별전을 열고 있다. 김승은 식민지역사박물관 학예실장은 “관람객들이 ‘생존 피해자 목소리를 들으니 역사 교과서 속 얘기가 아니라 지금의 역사처럼 느껴진다’는 소감을 밝히고 있다”고 전했다. 정의기억연대(정의연)는 고(故) 김학순 할머니의 위안부 피해 최초 증언 30주년(8월 14일)을 기념해 김 할머니의 첫 증언 집회 영상과 활동 초기 사진 자료를 공개하는 전시회를 17일 연다.

피해자 떠나도 ‘당사자성’ 유지하려면

이런 구술 채록 작업은 일차적으로 일제강점기 미시사(微視史) 사료를 확보한다는 의미가 있다. 식민지 정책, 전쟁 등 거시적 관점에서 포착하기 힘든 역사적 실상을, 개인의 구체적이고 생생한 체험을 통해 입체적으로 되살릴 수 있는 것이다.

당사자 증언을 통해 일제강점기 역사의 본질을 분명히 밝히자는 의도도 있다. 강제동원 피해자 고 박대하씨의 아들 박영만(78)씨는 “주권 상실로 입은 피해의 역사를 국민 전체가 알아야 한다고 생각한다”고 말했다. 더구나 가해자 일본이 극우세력 장기 집권으로 과거사 부정 움직임을 노골화하고 있어 적극적인 대응이 필요한 상황이다. 김승은 실장은 “강제동원 및 일본군 위안부 피해에 대한 기억이 왜곡되면 개인적 경험으로 파편화될 수 있다”며 “이미 피해 사실을 노골적으로 부정하는 여론이 존재하는 게 현실”이라고 우려했다.

생존 피해자가 세상을 뜨더라도 그들의 존재를 끊임없이 확인할 수 있는 기반도 필요하다. 이나영 정의연 이사장은 “지금 세대가 신경 써야 할 것은 남은 생존자 수가 아니라 생존자가 모두 돌아가신 이후”라면서 “당사자성을 갖는 것, 다시 말해 피해 당사자들이 떠난 뒤에도 문제의식을 유지하는 게 관건”이라고 말했다.

단체들은 ‘선대의 피해가 나와 무관치 않다’는 의식이 필요하며, 생존 피해자 구술 채록이 여기에 기여할 수 있을 거라고 기대한다. 이 이사장은 “일본군 위안부 피해를 식민 시대의 불운한 여성들이 겪은 일 정도로 여기면 위험하다”며 “이 문제가 세계 곳곳에서 벌어지는 전시 성폭력은 물론이고 오늘날 여성 혐오와도 연결돼 있다는 걸 실감할 필요가 있다”고 말했다.

시민단체가 떠안은 부담… “국가 나서야”

하지만 생존 피해자 구술 채록 작업은 이들을 지원하는 민간단체 위주로 진행되고 있는 게 현실이다. 단체들은 사안의 의미와 시급성을 감안할 때 국가가 적극적으로 나서야 한다고 지적한다.

이 이사장은 “피해자 단체가 서로 다른 자료를 갖고 있을 때 정부가 현황을 파악하고 단체 간 연계를 도울 필요가 있다”고 말했다. 이어 “박물관・전시관이 없는 단체는 생존 피해자 흔적을 보존하기가 더 어려운 만큼 지원이 필요하다”고 말했다. 김 실장은 “정부 쪽에서 ‘다 지나간 일이고 우리도 할 만큼 했다’는 말도 들려서 씁쓸하다”면서 “정부가 생존 피해자의 구체적 기억과 경험을 계속 역사화하려는 노력을 했으면 좋겠다”고 말했다.

공익법인인 일제강제동원피해자지원재단 관계자는 “생존 피해자 수가 급감하고 있는 만큼 정부가 구술채록 사업을 정규화해 예산과 인력을 안정적으로 지원했으면 한다”고 말했다.

최은서 기자 [email protected]

오지혜 기자 [email protected]

한국일보